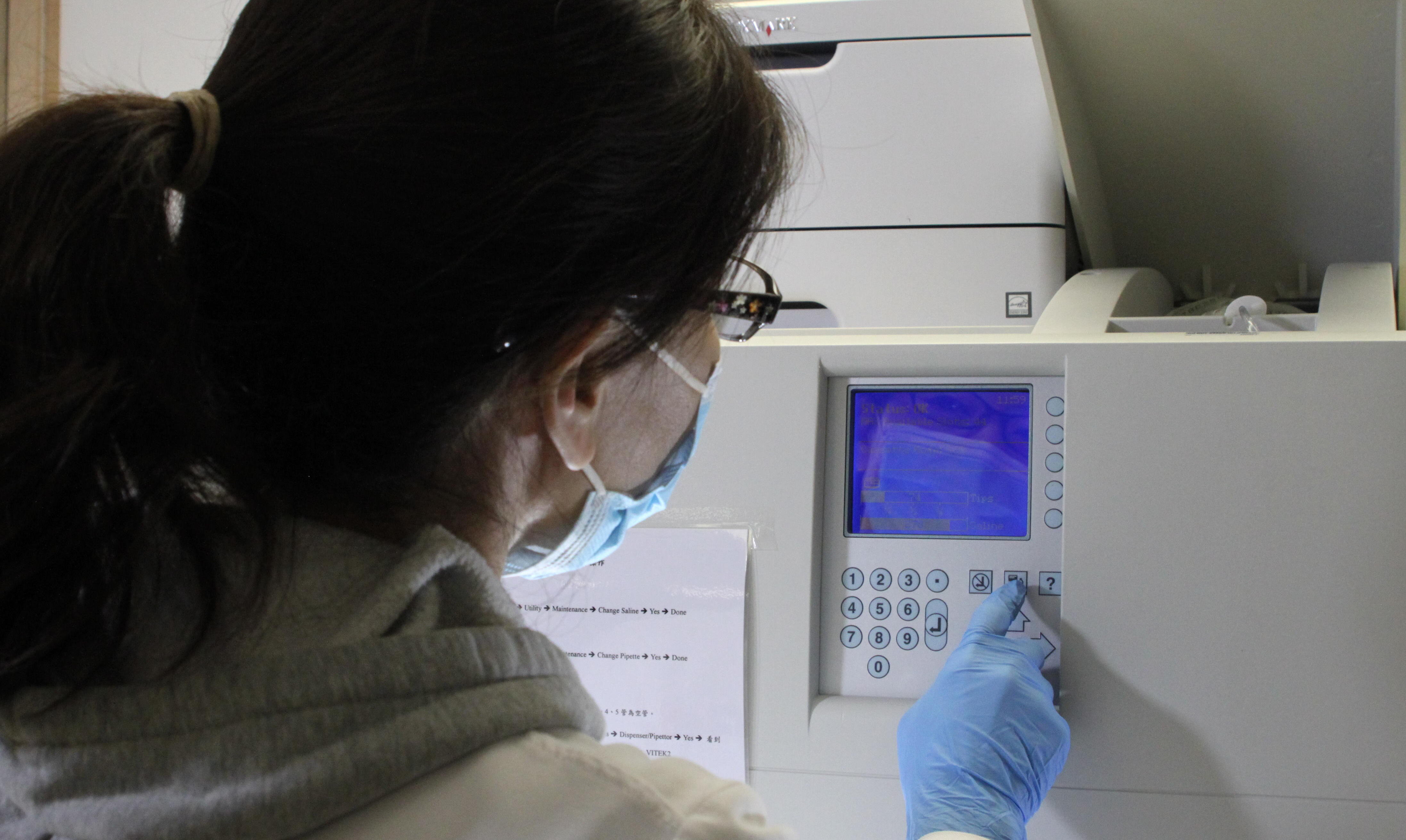

圖:朱玉芬攝

Team of physicians performs colonoscopy, diagnostics of the intestine. Bowel health. Tiny medical doctors examining gastrointestinal tract and digestive system. Gut microorganisms and friendly flora

撰文/和信醫院外科部泌尿外科 林育鴻資深主治醫師

日前美國前總統拜登傳出罹攝護腺癌,並已轉移骨骼的消息,引發國際關注,同時也再次提醒世人:男性不可忽視攝護腺癌的威脅。尤其在台灣,攝護腺癌的發生率逐年攀升,根據國健署最新發佈的癌症登記報告,攝護腺癌已成為男性十大癌症中,發生率及死亡率的第三名,每年新增病例接近萬人,而大多數病人在診斷時已是晚期。但您知道嗎?有一項腫瘤指數可以幫助提早發現攝護腺癌,那就是攝護腺特異抗原(PSA)。PSA是目前已知與攝護腺癌關聯性最強的腫瘤指數,對男性而言,它是一項至關重要的篩檢工具。

圖 : pch.vector on Freepik提供

圖:Sam Schooler on Unsplash提供

圖:朱玉芬攝

|

【重要消息】自2025年5月1日起,本院門診掛號系統全新改版為號碼式掛號

|